いよいよ今年の10月でWindows10のサポートが終了です。さて、Windows11へ移行するかどうか、なかなか迷うところです。私の仕事場にはWindows10とWindows11があります。日進月歩のIT業界ですから、新しいOSは使いやすいはず、、、。

しかし現実はというと、慣れもありますが「やっぱりMSの新しいのは使いづらい」という昔からの伝統は消えません(Windows3.1→Windows95は良かったが、Windows MEは意味不明だったとか)。

今回は、仕事場で大変沢山使われているWindows10のサポート終了に伴う注意点をお話します。

2025年10月14日でサポート終了

上記の日程でWindows10の「セキュリティ更新プログラム」や「テクニカルサポート」の提供がなくなります。これらの提供がなくなると、セキュリティリスクが高まるのでWindows11へのアップグレードが望ましいというのが正論です。

Windows11へのアップグレードは、現在Windows10が動いているPCの動作環境条件が一致すれば無料でアップグレードできるので敷居は低い。アップグレードについての不明な点は「いつまで無料なのか」ということ(2025年8月13日現在)。

サポート終了に対するマイクロソフトの救済措置

Windows10サポート終了に対するマイクロソフトの救済措置があります(「救済」って恩着せがましいな)。

- 法人向け「拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)」を有償で提供(年額30米ドル)

- 最大2028年10月まで利用可能

- 重要なセキュリティ更新プログラムのみ提供

法人さんで「どうしてもWindows10を使いたい」という場合は、この有償プランがおすすめです。

2025年8月13日現在の米ドル実効レートですと、おおよそ「148~150円/米ドル × 30米ドル = 4440~4500円」です。

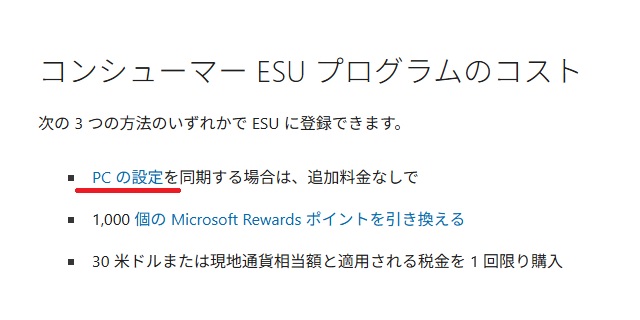

個人向け「救済措置」が急遽アナウンス

2025年6月24日マイクロソフトが個人向けに「Windows10」のセキュリティ更新プログラムを提供するとアナウンスしました。

アナウンスをざっくり書くとこんな内容です。

個人向けサポートとして、上記の法人向け有料版ESUを2025年10月15日~2026年10月13日まで1年間無料で提供(以下、無料版ESUと記載)

無料版ESUのポイント

無料版ESUを活用する場合、以下の条件を満たしている必要があります。

- マイクロソフトのクラウドサービス「OneDrive」へ、パソコンの設定をバックアップする

- 管理者アカウントでのサインインが必要

- Windows10(22H2)へのアップデート完了済

この条件で気を付けたいのが「OneDrive」へのバックアップです。

「PCの設定」と言っているので、たぶん5GBは必要ないと思いますが、、、OneDriveは5GBまでは無料なのですが、5GBを越えると有料版への移行が必要だということ。ここ注意です。

無料版ESUについての詳しい内容は「マイクロソフト公式」をご覧ください。

アップグレード、どうする?

個人向けとして無料版ESUが急遽登場しましたが、OneDriveの扱いが面倒な気がします。

Windows10じゃないと動かないソフトウェアがあるのなら別ですが、そういうのがないならWindows11へアップグレードするのが簡単です。

ただし、たぶん会社で使っているPCのWindows10が「個人向け」ということはないと思いますが、もし個人向けを複数購入している場合、アップグレードを「ササッと実行」してはいけません。

特に注意しておきたいのが事務機屋さんや電話屋さん、IT関連会社さんからパソコンを購入されている場合。

必ず購入先へ連絡して「アップグレードしても良いか」確認してください。勝手にアップグレードして「動かない!」となったら、「勝手にやるからですよ!知りませんよ!保守料かかりますよ~」とか言われかねません。

会社が個別にパソコンショップで購入している場合、

- 保守や保証期間ならショップへ問い合わせ

- 保守や保証の対象外ならショップのホームページでアップグレードに関するアナウンスをチェック

- アナウンスがない場合は、自己責任でアップグレードに挑戦

こんな感じで対応することなります。

過去の経験からですと、おそらく問題になりやすいのはこの2つのソフトウェアが動いているWindows10。

- CAD系ソフトウェア

- 特殊な機器を接続して制御しているソフトウェア

どちらもソフトウェア開発会社さんのホームページでアナウンスが出ているはずです。出ていない場合はメールか電話で問い合わせしましょう。

つづいてWindows11でソフトウェアは動くけれど、Windows10のときよりも反応が鈍いとかありそうなのは、

- 音楽制作ソフトウェア

- ゲーム

- 動画や画像の制作編集ソフトウェア

こういうのですね。

こちらも各ソフトウェア開発会社さんがホームページでアナウンスしていることが多いです。アナウンスがない場合は、現象を把握していない可能性がありますのでメールで現象を伝えましょう。同じような報告が複数あれば改善対応してくれる可能性があります。

もし、今使っている業務関連のソフトウェアで、

- Windows10でしか動きません

- Windows11への対応はありません(いつか対応するかわかりません)

- すでにサポート終了しているので論外です

などなど、開発会社さんから返答されるソフトウェアを使っておられる場合は、今のうちにWindows11で動くソフトウェアへの乗換えを迅速に検討し行動開始しておきましょう。10月から1年間の猶予(マイクロソフトの言葉を借りるなら「救済」の期間)で対応するのが得策です。